情報漏洩対策として企業がやるべきこととは?PC処分時にはデータ消去が重要

サイバー攻撃やヒューマンエラー、内部不正など、情報漏洩の原因は多岐にわたります。

結論として、情報漏洩を防ぐには「日常的な社内対策」「技術的なセキュリティ強化」「確実なデータ消去」の3つが重要です。

しかし、どれかひとつでも不十分だと、情報漏洩や被害拡大につながります。

そこで今回は、情報漏洩の主な原因や有効な対策、そして見落としがちなIT機器処分時のデータ消去を解説します。 自社の情報漏洩対策を見直したい方は、ぜひ最後まで読んでください。

不要になったパソコン/スマホの処分にお困りなら

【法人専門】高額買取・データ消去サービス

情報漏洩とは

情報漏洩とは、意図しない企業情報の流出を指します。

情報漏洩が起きた場合、どのようなリスクが考えられるでしょうか?

・情報漏洩が企業に与えるリスク

・実際に起きた情報漏洩の事例

を見ていきましょう。

情報漏洩が法人に与えるリスク

情報漏洩は、企業にとって大きな損失となります。

信用の低下や金銭的な損失に加えて、最悪の場合は業務停止にもつながるでしょう。

近年は、ランサムウェアや標的型メールなどの巧妙な手口による情報漏洩も増えています。

また、社員がうっかり情報を漏らすケースも少なくありません。

こうしたリスクに備えるには、システム面の強化だけでなく、日頃からのルール作りや社員教育が重要です。

情報漏洩の事例

情報漏洩の代表的な事例として、2015年に発生した日本年金機構の情報漏洩事件が挙げられます。

この事件では、日本年金機構が保有していた約125万件もの個人情報が外部に流出しました。

原因は、職員が標的型メールの添付ファイルを開いてしまい、マルウェアに感染したことです。感染した結果として情報が外部に漏洩し、大きな社会問題となりました。

この事件をきっかけに、ネットワーク分離体制の見直しが全国的に進められました。

世間への影響も大きく、情報漏洩のリスクを改めて認識させる事件となりました。

参考:日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案について|日本年金機構

情報漏洩の原因とは?法人の情報が流出する3つのパターン

東京商工リサーチの調査によると、2024年に企業が公開した情報漏洩事件は過去最多の189件と報告されています。それぞれ原因を分析すると、

- サイバー攻撃(ウイルス感染・不正アクセス)による漏洩が6割

- ヒューマンエラー(誤表示、誤送信、紛失、誤廃棄)による漏洩が3割

- 内部不正や委託先の不正(不正持ち出し、外部による盗難)による漏洩が1割

という結果でした。それぞれの漏洩原因を詳しく説明します。

参考:2024年上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故|東京商工リサーチ

サイバー攻撃による漏洩

情報漏洩の原因として特に被害が多いものは、サイバー攻撃による漏洩です。

手口はランサムウェアによる不正アクセスやフィッシングサイトを使った情報漏洩など多岐にわたります。

以前は大企業が主な標的でしたが、近年ではセキュリティの甘い中小企業を感染させ、踏み台攻撃に悪用するケースが増えています。

サイバー攻撃の対策は、

・セキュリティソフトや不正アクセス検知ツールの導入

・ID、パスワードの適切な管理

・強固な認証方式の採用

・定期的な脆弱性チェック

ヒューマンエラーによる漏洩

サイバー攻撃に次いで多い情報漏洩の原因が、ヒューマンエラーによるものです。

代表的な例は、メールの誤送信や社用PC・USBの紛失が挙げられます。

メールの誤送信では、宛先選択ミスや意図しないデータの送信があります。

また、持ち出した端末や記録媒体を置き忘れたり紛失したりするケースも後を絶ちません。

・メールの承認制

・PC、USBなどの原則持ち出し禁止

・個人情報を社外に持ち出さない

内部不正(従業員・退職者)や委託先からの漏洩

従業員・退職者による内部不正や、委託先からの漏洩も想定されます。

内部不正は、

・従業員がアクセス権限を悪用して機密情報を持ち出す

・退職者が在職中のアカウントを使って情報を取得する

などのケースがあります。また、業務を委託したパートナー企業から情報が漏洩するリスクもあります。

こうしたリスクに対しては、以下の対策が有効です。

・内部不正を監視できるツールの導入

・情報へのアクセスを制限

・秘密保持誓約書による抑止力の強化

技術的な管理だけでなく、人的・契約的な対策の組み合わせが重要です。

法人が今すぐ取り組むべき、特に重要な情報漏洩対策5選

法人が情報漏洩対策に取り組む際、特に重要な対策は以下の5つです。

- 従業員への教育

- 情報資産の持ち出しルールを策定

- セキュリティツールの導入

- 機密情報へのアクセスを制限

- IT機器の確実なデータ消去

従業員への社内研修を強化する

現場の社員がセキュリティの重要性を理解していないと、情報漏洩などのセキュリティ事故につながります。

事実として東京商工リサーチの調査では、情報漏洩の約3割はヒューマンエラーが原因となっています。

ヒューマンエラーを防ぐためにも社内研修では、情報の取り扱い方や守るべきルールを丁寧に伝えましょう。

社員のITリテラシー向上により、情報漏洩などのセキュリティリスクを軽減できます。

情報資産の持ち出しルールを策定する

ノートパソコンやUSBメモリなどの持ち出しは、情報漏洩の原因となります。特に盗難や紛失によるトラブルには要注意です。

2022年には尼崎市にて、約46万人分の個人情報が含まれたUSBメモリの紛失事件が世間を騒がせました。

原因は、尼崎市が委託した業者の従業員による、業務後の飲酒に伴う紛失です。

幸いUSBメモリは見つかりましたが、情報資産管理の重要性を再認識した事件です。情報資産の盗難・紛失リスクを避けるには

などの仕組み作りが必要です。

セキュリティツールの導入で漏洩リスクを抑制

情報漏洩を防ぐには、不正アクセスへの備えも重要です。

近年は、外部の攻撃者がサーバや社内システムに侵入するケースが増えています。

対策としては、

などが有効です。これらツールの活用により、サイバー攻撃による漏洩リスクを大幅に抑えられます。

機密情報へのアクセスを制限

社内での情報漏洩を防ぐには、情報へのアクセス制限も有効です。

誰でも情報を閲覧できる状態では、意図しない漏洩リスクが高まります。

アクセス制限は、

などの対応を行いましょう。

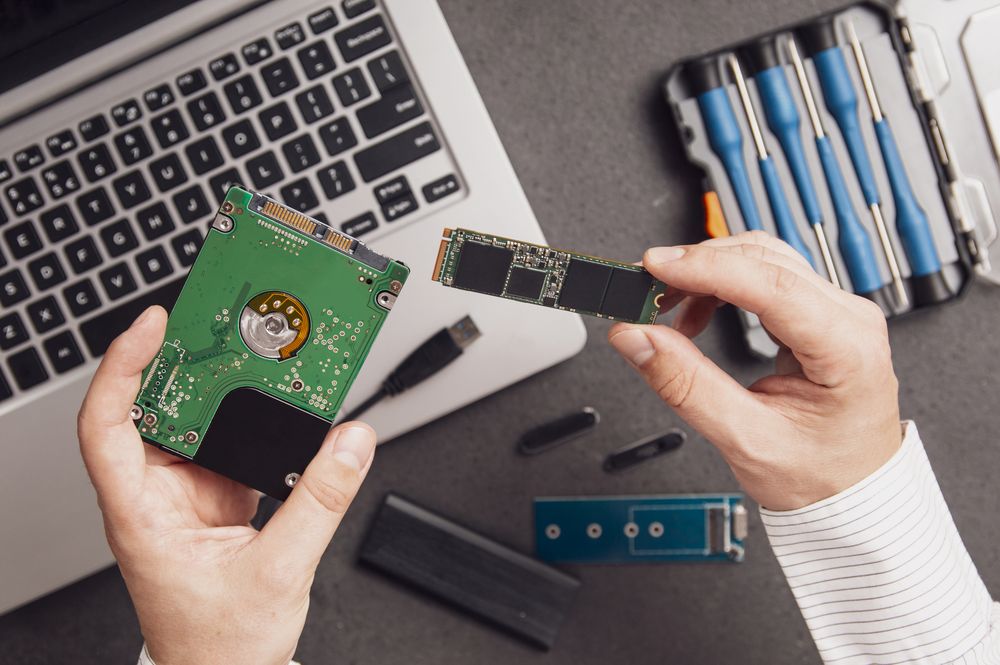

処分するIT機器の確実なデータ消去

IT機器の処分を行う際にも、情報漏洩につながるケースがあります。

実際に起きた事件として有名なものが、2019年の神奈川県HDD流出事件です。

この事件では、神奈川県庁が利用していたHDDのデータ消去を委託した際、委託業者の社員がHDDを無断で持ち出し、ネットオークションで転売しました。

結果として最大46万件の個人情報が流出した事件となりましたが、原因のひとつは県側がデータ消去作業の確認を怠ったことです。

IT機器を処分する場合は、委託先のセキュリティ対策を十分に確認し、監督できる体制の構築が必要です。

また、安心してデータ消去を依頼できる業者を選定しましょう。

次の章では、安全なデータ消去とIT機器の買取を行う、加賀マイクロソリューションのサービスを紹介します。

IT機器の安全な処分は加賀マイクロソリューションにお任せください

パソコンやタブレットなど、IT機器の処分にお困りの場合は、加賀マイクロソリューションにお任せください。

弊社は、東証プライム上場企業である加賀電子株式会社のグループ会社として、創業から累計100万台以上のIT機器処分の実績がございます。

データ消去については、お客様の情報セキュリティポリシーに基づいた最適な方法をご提案いたします。

また、IT機器の状態にあわせて、ご納得いただける価格で買取をいたします。

安全・確実かつ納得価格でIT機器を処分・売却したい法人様は、問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

法人PCのデータを安心・安全に消去!データ消去・買取サービスの詳細はこちら

情報漏洩対策は重要!信頼できる専門業者への委託も検討し、漏洩事故を防ごう

情報漏洩はおもにサイバー攻撃・ヒューマンエラー・内部不正の3つが原因です。

防止には、社内教育や持ち出しルールの徹底、セキュリティツールの導入が欠かせません。

さらに、アクセス権限の管理や、処分時の確実なデータ消去も重要です。

本記事で紹介した対策を参考に、計画的に情報漏洩防止に取り組みましょう。