法人パソコンの正しい廃棄方法とは?注意点と手順も解説

近年、情報セキュリティや環境配慮の観点から、法人が保有するパソコンやスマートデバイスの適切な廃棄がより重要視されています。とはいえ、「どの方法が正しいのか分からない」「データ漏洩を防ぐには何をすべきか」「廃棄コストが思ったより高い」と悩む企業担当者は少なくありません。

この記事では、法人パソコンの代表的な廃棄方法3つを整理したうえで、実務上で注意すべきポイントや、コスト削減につながる「買取」という選択肢まで詳しく解説します。

不要になったパソコン/スマホの処分にお困りなら

【法人専門】高額買取・データ消去サービス

法人パソコンの廃棄方法は3つ

法人が不要になったパソコンを廃棄する方法は、大きく分けて次の3つがあります。それぞれの方法には特徴や手続きの違いがあり、自社の状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。以下で、代表的な3つの廃棄方法について解説します。

1.産業廃棄物処理業者に依頼する

法人が保有するパソコンは、基本的に「産業廃棄物」として扱われます。そのため、廃棄の際には産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に依頼する方法が一般的です。

この方法では、適切な処理が法律に則って行われ、マニフェスト(産業廃棄物管理票)によって処理状況が証明されるため、コンプライアンス面での安心感があります。一方で、事前に「契約書の締結」や「マニフェストの管理」が必要となるため、やや手間がかかる点には注意が必要です。

社内ルールや監査対応で、法令遵守を厳格に求められる企業におすすめの方法です。

2.メーカーに依頼する

多くのパソコンメーカーは、自社製品を対象としたリサイクル回収サービスを提供しています。例えば、「PCリサイクルマーク」が貼付された一般家庭で使われた機器であれば、メーカーが無償で回収・処理を行うケースもあります。

ただし、法人向けの回収は個人利用とは条件が異なり、有償対応となる点に注意が必要です。また、メーカーに依頼できるのは基本的に「当該メーカーの製品」に限られるため、複数メーカーの機器が混在している場合は非効率になる可能性があります。

この方法は、同一メーカーのPCを一括導入している場合や、回収サービスの利用経験がある企業におすすめです。

3.リサイクル会社に依頼する

リサイクル会社に依頼する方法は、処分だけでなく再資源化や再販の観点でも注目されています。多くのリサイクル会社は、法人向けに出張回収やデータ消去、再資源化のサービスを一括提供しており、利便性が高いのが特徴です。

また、再利用可能な機器であれば、「買取」によるコスト削減の提案を受けられる場合もあります。さらに、データ消去証明書の発行や、廃棄証明書の提供など、監査対応のニーズにも柔軟に対応できる業者が増えています。

この方法は、まとめてIT資産を処理したい企業や、できるだけコストを抑えて廃棄したい企業におすすめです。

法人パソコンを廃棄する際の注意点

法人パソコンを廃棄する際には、単に「処分する」だけでは不十分です。情報漏えいや資産管理上のリスクを避けるために、事前に押さえておくべき重要なポイントがあります。ここでは、法人として適切かつ安全にパソコンを廃棄するための注意点を4つに分けて解説します。

パソコン内のデータを完全に消去する

法人パソコンを廃棄する際は、保存されているデータを確実に消去することが、情報漏えいを防ぐうえで重要です。

法人のパソコンには、顧客名簿、業務データ、営業戦略資料など、外部に漏れてはならない機密情報が多数含まれています。廃棄時にデータが残っていると、悪意ある第三者によって不正に復元・流出され、企業の信頼失墜や損害賠償リスクを招く可能性があります。

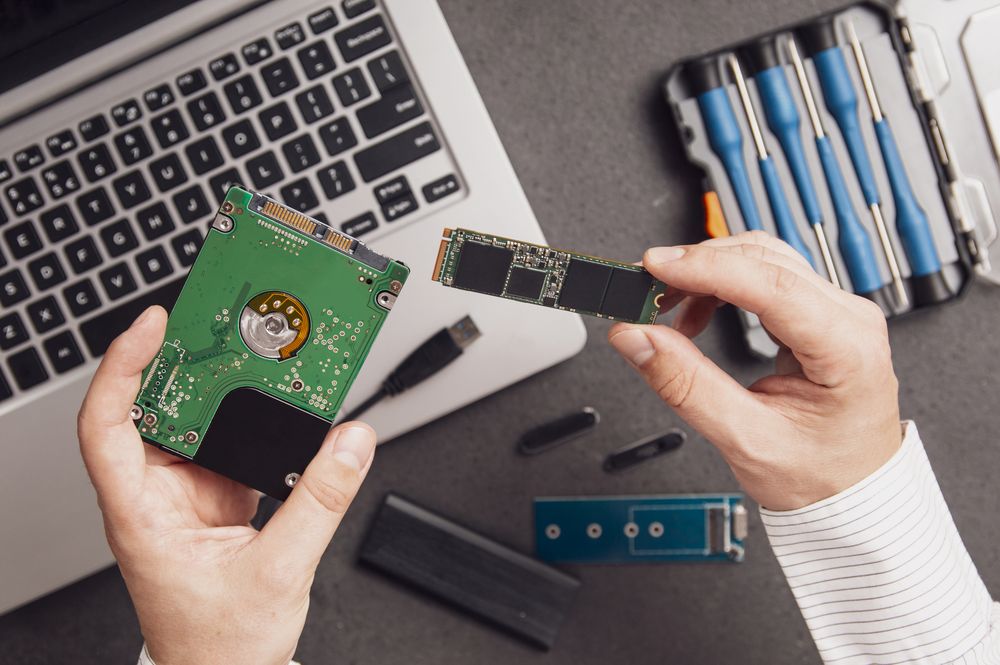

データ消去には、以下の方法があります。

- ソフトウェア消去(データ消去専用ツールを使う)

- 磁気破壊消去

- 物理破壊消去

法人の場合は、「証明書の発行」に対応した専門業者への依頼が安心で確実です。社内監査や第三者機関からのチェックにも対応できる形で記録が残せるため、万が一のトラブルにも備えられます。

パソコンのデータ消去については下記の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

管理シール、管理台帳からの削除を行う

IT資産には、資産番号や管理シールが貼付され、台帳に登録されているケースが多くあります。パソコンを廃棄する際には、これらの資産管理情報の更新や削除も忘れずに行いましょう。

法人では、多くの企業が資産管理台帳を用いてパソコンや周辺機器のライフサイクルを管理しています。機器の廃棄を記録しないままでいると、「存在しない資産」がリストに残り、棚卸しや会計監査の際に不整合が生じる可能性があります。また、シールが残ったまま中古市場に流通すると、悪用されるリスクも否定できません。

例えば、機器に貼られた資産管理番号のシールをはがし、バーコードやQRコードが残らないように処理したうえで、社内システムの管理台帳に「廃棄済み」と記録します。廃棄証明書があれば、その写しを台帳と紐づけて保管することで、いつ・誰が・どの機器を廃棄したかがトレース可能になります。

適切な資産管理は企業の信頼性にも直結します。パソコンを廃棄する際は、物理的な処分と同時に、管理シールと台帳の更新もセットで行いましょう。

信頼できる業者を選ぶ

法人パソコンの廃棄は、業者選びが非常に重要です。料金の安さだけで選んでしまうと、データ漏えいや不法投棄といったリスクにつながる可能性があります。

万が一、悪質な廃棄業者によってデータが流出したり、廃棄物が不法投棄されたりした場合、その責任は「依頼主である法人側」に及ぶ可能性があります。つまり、業者任せにするのではなく、選定そのものが法人の責任となります。

信頼できる業者の見極めポイントとしては、以下のような要素が挙げられます。

✓産業廃棄物処理業の許可を持っているか

✓データ消去証明書・廃棄証明書を発行しているか

✓買取・再利用にも対応しているか

✓回収履歴・実績・対応エリアが明記されているか

業者の選定はコスト面だけでなく、法令遵守と企業リスク管理の観点からも慎重に行うべきです。十分に実績と対応力のある専門業者を選ぶことが、法人としての安心につながります。

不明点があれば、事前に問い合わせて確認しましょう。自社のセキュリティポリシーに合った対応ができるかが重要です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に沿った手続きを行う

法人が、パソコンを産業廃棄物として処分する場合は、マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)に基づいた手続きが義務付けられています。これは、不適切な廃棄を防ぎ、排出事業者としての責任を果たすための制度です。

手続きを怠ると、たとえ悪質な処理をしたのが委託先であっても、依頼主である企業が処罰を受ける可能性があります。特に産廃法違反は、罰金刑・社会的信用失墜などの深刻な結果を招きかねません。

業者と契約する際には、マニフェストの発行に対応しているかを確認し、廃棄の都度、紙または電子形式でマニフェストを作成・保存します。5年間の保存義務があるため、システム管理とあわせて、担当者の引き継ぎ時にも漏れなく管理される仕組みが望ましいです。

最近では、環境省の「JWNET」などを使った電子マニフェストの活用が進んでおり、管理の効率化と証跡の明確化に貢献しています。

マニフェスト管理は、法令対応の根幹であり、企業の社会的責任の一部です。対応実績のある業者と連携し、確実に処理履歴を残すことが、廃棄プロセスにおけるリスク低減につながります。

買取業者に依頼すれば、コストを削減できる可能性がある

法人で不要となったパソコンは、廃棄ではなく買取業者に依頼することでコスト削減につながる可能性があります。

廃棄処理には通常、回収・運搬・処理・マニフェスト管理といった費用が発生します。

一方で、まだ使用可能な機器であれば、「廃棄物」ではなく「資産」として扱うことができ、マニフェスト管理の必要がありません。また、買取や再販によって費用を回収できるケースも多くあります。リースアップ後や大規模な入れ替え時など、一括処分のタイミングで査定額がまとまると、本来かかる処理コストを実質ゼロ、あるいはプラスに転じることも可能です。

パソコンの処分を検討する際、「廃棄一択」ではなく「買取・売却」という選択肢を持つことは、コストの最適化・資産の有効活用・セキュリティ対策の観点からも有効です。

加賀マイクロソリューションでは、法人向けに特化したパソコン・スマートデバイスの買取とデータ消去サービスを提供しています。

「廃棄すべきか、買取に出すべきか判断がつかない」といった場合でも、まずは無料で査定・ご相談いただけます。

IT資産の廃棄に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。御社の管理体制やニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。